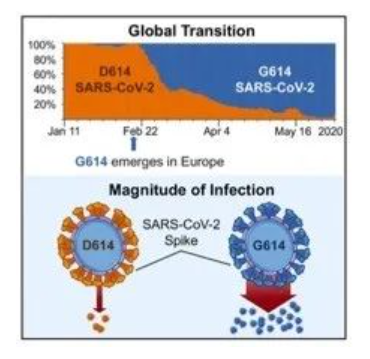

携带Spike G614的SARS-CoV-2变异体取代D614成为主要的流行类型

G614在地区传播中的持续增加提示其可能具有适应度优势

G614与较低的RT-PCR Ct相关,提示感染患者具有较高的病毒载量

G614变异体以假型Spike病毒颗粒的类型扩散具有更高的传染性,可能需要更高滴度的抗体进行中和

在过去的二十年里,已爆发了三次由乙型冠状病毒引起的以动物为传染源的疾病。严重急性呼吸系统综合征冠状病毒(SARS-CoV)于2002年出现,感染8000余人,死亡率10%。中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)于2012年出现,感染2300余例,死亡率35%。第三种是SARS-CoV-2,在2019年引起的严重呼吸道冠状病毒疾病(COVID-19)传播迅速并造成了严重后果。

Korber等研究人员发现,携带突变Spike蛋白(D614G)的SARS-CoV-2变异体已在全球范围内流行,最先起于欧洲,之后北美、大洋洲、亚洲地区相继出现。然而,在中国武汉第一批病例中鲜少见到G614类型的病毒。研究人员对变异频率进行动态跟踪,发现G614变异体呈现出不同地理空间上的增长特点。即使在D614病毒的地方流行区,G614变异体仍频繁增长。这种转变具有显著的统计学意义,表明G614变异体可能更具生存优势。

研究人员还发现,G614突变体在全球SARS-CoV-2感染病原体中已占据主导。人员流动将G614突变体传播至全球各地,并可能在不同地区引起播散或二次传播。当G614首次出现时,D614已普遍流行。在D614和G614共传播的不同群体中,G614比例显著增加,表明G614可能具有传播优势。研究人员同时也发现在人类上呼吸道G614感染中,病毒核酸CT检测值更低,说明G614变异体的病毒载量更高、传染性更强。

研究人员利用GISAID数据库在时空上研究SARS-CoV-2变异体之间的关系。选择监测G614变异体主要基于以下原因。首先,跨地域增长的一致性,呈现高度显著的非随机性。第二,若两种类型病原体的传播力相当,人们期望是在D614持续流行的许多地区中传入G614。然而,研究发现即便在这种情况下,G614依然在增加。第三,在全国居家令颁布实施后,人口流动导致的播散可能显著降低,但G614的增长频率依旧保持良好。体外试验发现假型Spike蛋白 G614病毒具有更强的传染性,并通过观察提示患者体内可能携带高载量的G614变异体。有趣的是,并没有发现G614对疾病严重性的影响。然而,在一项对照研究中报道,G614变异体与高致死率具有一定联系,即便这种类型的分析受到不同国家之间的不同试验及照护方法的影响。

尽管G614变异体的高传染性可以用于解释它的快速传播及持续存在,但其他因素也需要考虑,包括流行病学因素,因病毒的传播也取决于它感染的对象,而流行病学影响也可导致基因型频率的变化以模拟进化压力。此外,Spike蛋白G614突变也可能引起免疫学效应。若G614变异体比D614更具传染性,则可能需要通过疫苗或抗体治疗剂以获得更高水平的抗体来保护机体。这些发现说明监测Spike蛋白的变化有助于免疫干预治疗的研究与发展。

迄今为止,追踪Spike基因的突变一直是研究的主要热点,它与目前正在开发的疫苗及基于抗体的治疗策略密切相关。此类干预治疗通常需要数月至数年来发展。鉴于有效性考虑,在开发过程中应同时纳入变异因素以确保干预措施对正在流行的变异体有效。为此,研究人员建立了一个数据分析路径,以用于搜索SARS-CoV-2序列的潜在突变。数据分析每日更新并可通过GISAID数据库获得,实验人员可利用现有的最新数据用于疫苗开发、评价抗体效应的试剂以及实验设计。总之,G614变异体在全球迅速成为主导传播类型需要引起持续警惕。

参考文献(上下滑动)

[1] Korber B, Fischer WM, Gnanakaran S, Yoon H, Theiler J, Abfalterer W, et al. Tracking Changes in SARS-CoV-2 Spike: Evidence that D614G Increases Infectivity of the COVID-19 Virus. Cell. 2020;182(4):812-27 e19.

作者简介

邵婧

山东大学细胞生物学博士,现任山东第一医科大学附属省立医院临床医学检验部主管技师,从事临床微生物检验工作。主持并完成山东省自然科学基金一项,济南市科技创新计划一项,发表SCI论文10余篇。

陈宏斌

博士,北京大学人民医院,检验科,副研究员,硕士研究生导师,2017-2018年University College London访问学者研修生物信息学。研究方向:(1)细菌耐药机制研究;(2)细菌比较基因组学研究。主持基金:主持国家自然科学基金3项、国家科技重大专项子课题1项、北京市自然科学基金1项。发表文章:以第一作者发表SCI文章19篇,总IF77分,中文核心期刊文章7篇;人民卫生出版社《临床微生物学检验》编委,《MCM》(美国临床微生物手册)11版译者。学术兼职:全国细菌耐药监测学术委员会青年委员会副主任委员,中国医疗保健国际交流促进会临床微生物与感染分会常务委员,中华医学会微生物学与免疫学分会青年委员会委员,北京医学会检验医学分会青年委员会委员,北京微生物学会理事,北京药理学会抗感染药理专业委员会委员。获奖情况:中华医学科技奖三等奖、华夏医学科技奖三等奖、梅里埃青年科学家奖。

END

翻译|邵婧、陈宏斌

审校|余方友